根管治療とはどんな治療?必要となるケースや治療の流れ、費用も

公開日:更新日:

こんにちは。広島市安佐南区伴南の歯医者「こころ歯科クリニック」です。

歯の痛みや違和感を感じたとき、「根管治療」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

しかし、実際にどのような治療なのか、なぜ必要になるのかは意外と知られていません。歯を残すための大切な選択肢とも言われる根管治療には、どのような役割があるのでしょうか。

この記事では、根管治療の基本的な定義や目的、必要性についてわかりやすく解説します。また、抜歯との違いにも触れながら、治療を検討する際のポイントを紹介していきます。歯を守るために知っておきたい根管治療の基礎知識を、ぜひご覧ください。

根管治療とは

ここでは、根管治療について詳しく解説し、ご自身の症状や治療の選択肢を理解するためのポイントをお伝えします。

根管治療の定義と目的

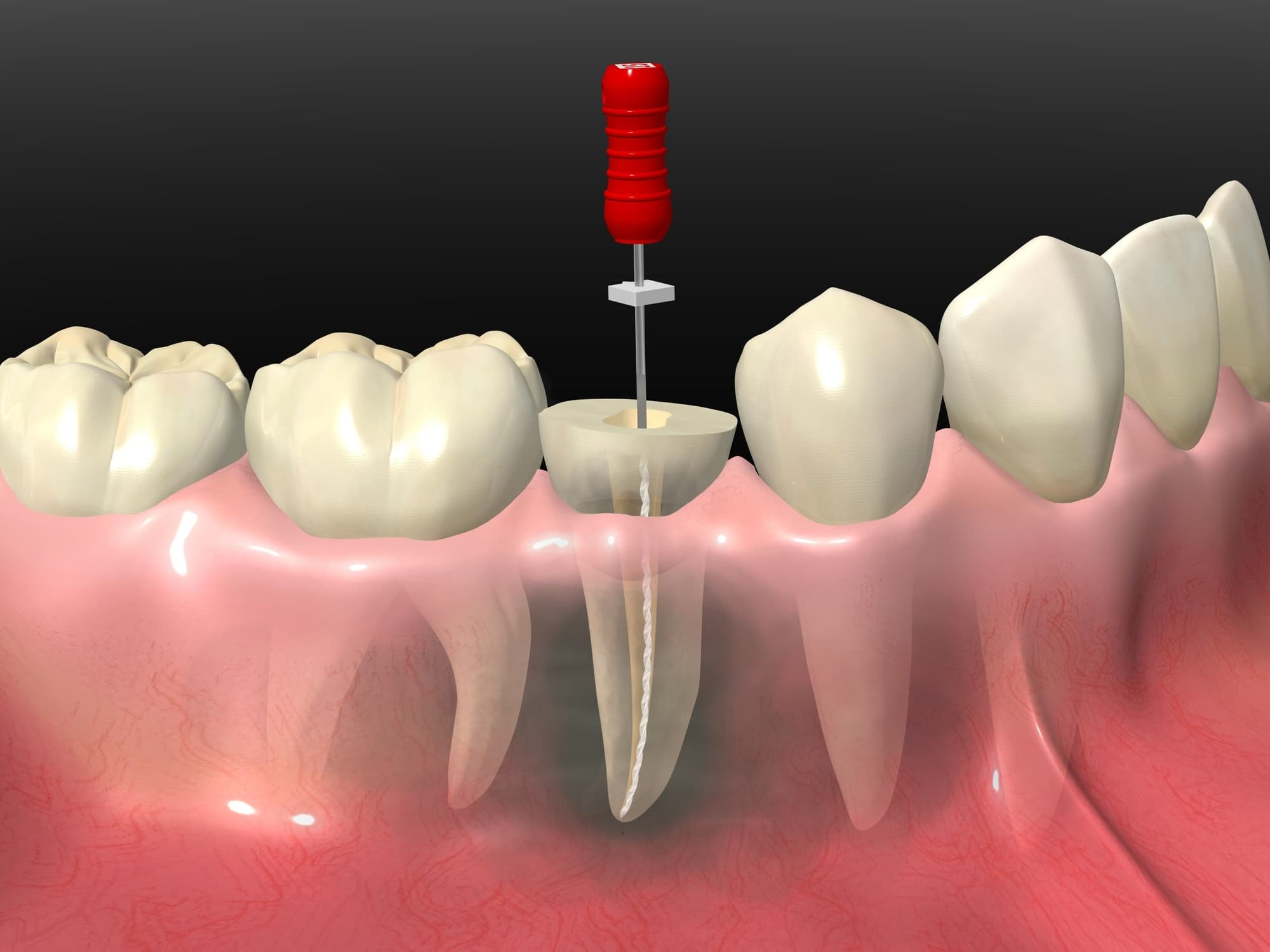

根管治療とは、歯の内部にある根管と呼ばれる細い管の中から、感染した神経や血管、細菌などを取り除き、内部をきれいに消毒したうえで薬剤を詰める治療法です。

むし歯が進行して歯の神経(歯髄)にまで達した場合や、過去の治療で根管内に問題が生じた場合に行われます。

目的は、歯を抜かずに残す保存治療として、痛みや腫れの原因となる感染を除去し、再発を防ぐことです。

なぜ根管治療が必要?

むし歯や外傷によって歯の内部にある歯髄(神経や血管を含む組織)が細菌に感染すると、そのまま放置してしまえば歯の根の先に膿がたまり、強い痛みや歯ぐきの腫れを引き起こすことがあります。

感染がさらに進行すると、顎の骨に炎症が広がったり、全身の健康に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。そのため、感染を早い段階で取り除くことが非常に重要です。根管治療は、歯の内部を丁寧に清掃・消毒して細菌を除去し、再び感染が起こらないように密閉する治療法です。

歯の根の中は細く複雑に分岐しているため、治療には高度な専門知識と精密な技術が求められます。適切に根管治療を行うことで、歯を抜かずに残せる可能性が高まり、長期的にご自身の歯を守ることにつながります。

根管治療と抜歯の違い

根管治療は、歯をできるだけ残すための方法ですが、感染や破損が重度の場合は抜歯が選択されることもあります。

抜歯後はインプラントやブリッジ、入れ歯などの補綴治療が必要となり、費用や通院回数、メンテナンス方法も異なります。ご自身の歯を残せるかどうかは、歯科医師による診断が不可欠です。

根管治療が必要なケース

ここでは、どのような症状や状況で根管治療が必要となるのか、具体的なケースごとに詳しく解説します。

何もしなくてもズキズキ痛む

何もしていないのに歯がズキズキと痛む場合は、歯髄が炎症を起こしている可能性があります。むし歯が神経まで進行すると激しい痛みを伴い、夜眠れないほどの症状につながることもあります。

温かいものがしみる

冷たいものではなく温かい飲み物で歯がしみる場合は、神経が壊死しかけているサインかもしれません。この段階では根管治療が必要となることが多いため、症状の詳細を歯科医師に伝えることが大切です。

歯茎が腫れる、膿が出る

歯茎の腫れや膿が出る場合は、歯の根の先に炎症が広がる「根尖性歯周炎」が疑われます。

膿が自然に排出されて痛みが一時的に和らぐこともありますが、感染が残っているため放置すれば悪化するリスクがあります。

過去に治療した歯が再び痛み出した

一度根管治療を受けた歯でも、再感染や治療の不備により痛みや腫れが再発する場合があります。再治療が必要かどうかは、レントゲンやCTによる精密な診断が重要です。

放置した場合のリスク

根管治療が必要な状態を放置すると、感染が顎の骨に広がり、顔の腫れや発熱を伴うこともあります。重症化すれば歯を抜かなければならないだけでなく、全身に悪影響を及ぼすケースもあります。

そのため、早期に適切な治療を受けることが非常に重要です。予防のためには、日々の丁寧なブラッシングやフロスの活用、そして定期的な歯科検診が欠かせません。

根管治療の一般的な流れと治療期間

ここでは、根管治療の一般的な流れや治療期間について、各ステップごとに詳しく解説します。

ステップ①:精密検査・診断(レントゲン、歯科用CT)

根管治療は、まず正確な診断から始まります。レントゲンや歯科用CTを使って、歯の内部や周囲の骨の状態を詳しく確認し、感染の広がり具合を見極めます。

検査によって、どの根管を治療する必要があるのか、また歯を残せるかどうかを判断していきます。

ステップ②:感染した神経や歯質の除去(抜髄)

次に行うのは、感染や炎症を起こした神経や、むし歯に侵された部分を取り除く処置です。これを「抜髄」と呼びます。

ほんの少しでも感染した組織が残ってしまうと再発の原因になるため、丁寧で精密な作業が求められる、とても大切な工程です。

ステップ③:根管内の清掃・消毒(根管拡大・形成)

歯の根の中は非常に細く、入り組んだ形をしています。そのため、専用の器具を使って根管を少し広げながら、隅々まで清掃・消毒を行います。

残っている細菌や汚れを徹底的に取り除くことで、再び感染が起こるのを防ぎます。

ステップ④:根管への薬剤の充填(根管充填)

きれいに消毒した後は、根管の中に薬剤や充填材をすき間なく詰めていきます。これによって細菌の侵入を防ぎ、歯の内部をしっかりと封鎖します。

充填が不十分だと再発につながる可能性があるため、慎重に時間をかけて処置が行われます。

ステップ⑤:土台の構築と被せ物(クラウン)の装着

根管治療を終えた歯は、内部が空洞になっているため脆くなりやすい状態です。そのままでは噛む力に耐えられないので、まずは補強のための土台(コア)を作り、その上から被せ物(クラウン)を装着します。

これによってしっかり噛める力を取り戻し、長く歯を使い続けることができるようになります。

治療にかかる回数と期間の目安

根管治療は一度で終わるものではなく、一般的には2回から5回ほどの通院が必要です。治療期間は短ければ1か月程度、症状が重かったり奥歯のように複雑な根管を持つ歯では、数か月に及ぶこともあります。

治療の合間には仮の詰め物で封をして、再び細菌が入らないように配慮しながら進めていきます。

根管治療の費用|保険適用と自由診療の違い

ここでは、根管治療の費用について、保険診療と自由診療の相場や治療の質に関わる機器、被せ物の種類、医療費控除の対象になるかなど、具体的なポイントを詳しく解説します。

保険適用の根管治療の費用相場

保険診療での根管治療は、国が定めた診療報酬に基づいて費用が決まります。前歯・小臼歯・大臼歯で費用が異なり、3割負担の場合、1本あたり約2,000〜5,000円程度が一般的です。

ただし、これは根管治療自体の費用であり、最終的に装着する土台や被せ物(クラウン)の費用が別途必要です。

すべて保険適用で行った場合でも、総額では1本あたり1万円〜2万円程度になることが一般的です。

自由診療(精密根管治療)の費用相場

自由診療では、より精密な治療や高品質な材料を選択できるため、費用は高額になる傾向があります。1本あたり約7万円〜15万円程度が目安ですが、治療内容や医院によって差があります。

治療内容や費用については、事前に歯科医院で詳細を確認し、納得したうえで選択することが大切です。

治療の質を高める精密機器(マイクロスコープ、ラバーダム等)

マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)やラバーダム(治療部位を隔離するゴム製のシート)は、根管内の細部まで確認し、感染リスクを下げるために用いられます。

これらの機器を使用することで治療の精度が向上し、再発リスクの低減が期待できます。自由診療ではこれらの機器が積極的に導入されていることが多いため、治療前に使用機器について質問すると良いでしょう。

被せ物(クラウン)の種類と費用

根管治療後は歯の強度を補うために被せ物(クラウン)が必要です。保険適用の場合は銀歯や一部の白い材料が選択できますが、自由診療ではセラミックやジルコニアなど審美性・耐久性に優れた素材も選べます。

費用は保険適用で数千円、自費では数万円〜十数万円程度です。素材ごとの特徴や費用について、歯科医に質問し、自分に合った選択をしましょう。

医療費控除の対象になるか

根管治療や被せ物の費用は、医療費控除の対象となる場合があります。1年間に支払った医療費が一定額を超えると、確定申告で控除を受けられる可能性があります。

領収書の保管や、控除の申請方法についても歯科医院で確認しておくと安心です。

根管治療の成功率と再発・再治療について

ここでは、根管治療の成功率や失敗の原因、再発時の症状、再治療の流れ、さらに外科的治療が必要となる場合について詳しく解説します。

根管治療の成功率

根管治療の成功率は、治療の条件によって異なります。細菌感染が根管内にとどまっている初めての根管治療(抜髄)では、成功率は90%以上と報告されています。

一方で、一度治療した歯の再治療(感染根管治療)は、より複雑になるため成功率は60〜80%程度とされています。

再発した場合の症状(根尖病巣)

根管治療後に再発すると、歯の根の先端に膿がたまる根尖病巣が生じることがあります。症状としては、噛んだ時の痛み、歯ぐきの腫れ、違和感、膿が出るなどがみられます。

無症状の場合もあるため、定期的なレントゲン検査が重要です。症状やレントゲン所見について、歯科医院で詳しく説明を受けることが大切です。

再根管治療(感染根管治療)の流れと難易度

再発時には、再度根管内の感染源を除去する再根管治療(感染根管治療)が行われます。

しかし前述した通り、初回治療よりも根管内が複雑化している場合が多く、難易度が高くなります。マイクロスコープやCTなどの機器の有無、治療経験の豊富かなどが治療成功に影響します。

外科的歯内療法(歯根端切除術など)が必要なケース

再根管治療でも改善しない場合、外科的歯内療法(歯根端切除術など)が検討されます。これは歯ぐきを切開して直接根の先端の病巣を取り除く方法です。

全身疾患や歯の位置によっては適応外となる場合もあるため、治療前にリスクや代替案について十分に説明を受けることが重要です。

根管治療中・治療後の注意点

ここでは、治療中や治療後に特に気をつけたいポイントについて詳しく解説します。

治療中の痛みや腫れへの対処法

根管治療の途中や治療直後には、一時的に歯や歯ぐきに痛みや腫れが出ることがあります。これは、歯の内部を清掃した際の刺激や、感染を取り除く過程で起こる体の自然な反応によるものです。

多くの場合は市販の鎮痛薬で和らぎますが、腫れが強い、発熱を伴うなどの症状があるときには、早めに歯科医院へご連絡ください。

来院時には、痛みが出るタイミングや症状の変化を詳しく伝えると、より適切な対応を受けやすくなります。

仮蓋や仮歯の期間中の注意点(食事・歯磨き)

治療の途中では、歯を保護するために仮の蓋や仮歯を装着することがあります。この期間は、硬い食べ物や粘着性のある食品を避けていただくことが大切です。

無理に噛んでしまうと、仮歯が外れてしまうことがあるからです。歯磨きの際は、毛先の柔らかい歯ブラシを使って優しく磨きましょう。

デンタルフロスの使用については、仮歯を外してしまう恐れがあるため、必ず歯科医師に正しい使い方を確認してから行ってください。

治療後の歯は割れやすい?注意すべきこと

根管治療を終えた歯は、神経を失ったことで水分量が減り、もろくなりやすくなります。そのため、強い力が加わると歯が割れてしまうリスクが高くなります。

こうした弱点を補うために、治療後にはクラウン(被せ物)などで歯を補強することが一般的です。

治療後は硬い食べ物を噛む際に注意し、もし違和感や痛みが出た場合にはすぐに歯科医院へ相談するようにしましょう。

まとめ

根管治療は、歯の痛みや感染から歯を守り、ご自身の歯を長く使い続けるために非常に重要な治療です。

費用や期間、治療後の注意点など気になることは多いかもしれませんが、適切な治療と丁寧なアフターケアによって、その効果を最大限に引き出すことができます。

根管治療を検討されている方は、広島市安佐南区伴南の歯医者「こころ歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、患者様に分かりやすい丁寧な治療を意識して診療にあたっています。虫歯・歯周病治療をはじめ、小児歯科、入れ歯・インプラント治療、矯正治療、審美治療・ホワイトニングなど、幅広く診療しております。